2025年7月3日至6日,广东外语外贸大学金融学院“红色金融调研团”在学院副院长、博士生导师张浩教授的带领下,首站赴汕头开展红色金融实践,通过学术研讨、政银对话、文化寻根三大行动,深度挖掘侨批中的红色金融基因,为华侨金融服务创新注入新动能。

01.

学术筑基

汕大课堂解码侨批历史密码

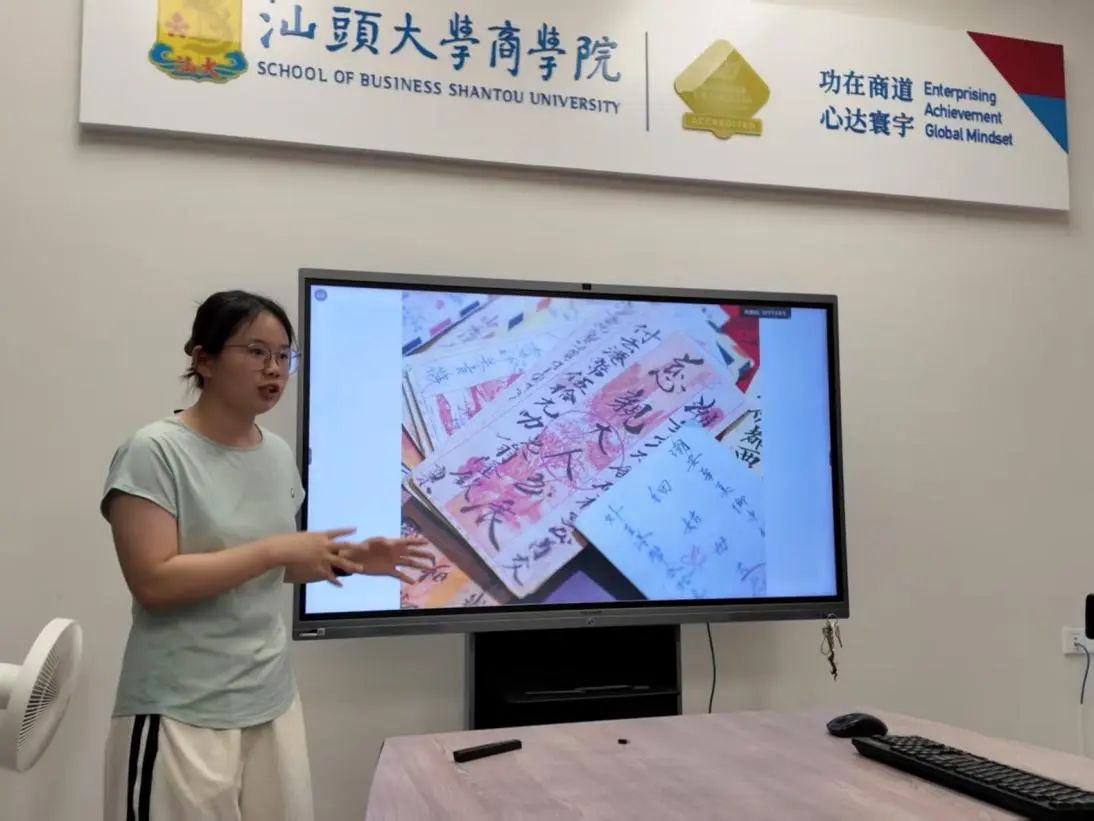

7月4日上午,调研团走进汕头大学商学院,聆听“近代史中的侨批文化”专题讲座。主讲人张卓以鸦片战争为起点,系统梳理侨批诞生背景:1860年《天津条约》签订后,战乱与生计压力催生潮汕华人向东南亚迁徙潮,侨批成为跨越烽火的“银信合一”纽带。她详解侨批运作智慧——侨批局依托宗族网络,以港币结算突破银行缺失困境;“水客”穿越封锁线(如抗战时期“寄大米百袋”暗语汇款),彰显潮汕人民金融韧性。团队成员通过外封货币细节、汇款金额等微观史料,触摸到红色金融在动荡年代的民生温度。

调研团成员在汕头大学进行调研

汕头大学张卓讲解侨批历史

02.

政银联动

共议华侨金融升维战略

当日下午,调研团赴中国人民银行汕头市分行开展专题座谈。张浩副院长提出三大核心议题:华侨资金跨境流动便利化、金融服务优化及侨资支持实体经济路径。人行统计研究科负责人回顾了新世纪以来华侨金融在汕发展曲线。中国银行汕头华侨试验区支行负责人深入剖析发展瓶颈。双方一致认为,亟需推动华侨金融上升至国家战略,结合数字化深化“双循环”。此次对话为广外金融学科建设嫁接实践土壤,更搭建起政、企、学的长效协作桥梁。

调研团在人行汕头市分行进行调研

人行汕头市分行统计研究科科长介绍华侨金融现状

03.

文化溯源

侨批文物唤醒红色记忆

7月5日至6日,团队在潮汕历史文化博览中心、侨批文物馆、西堤公园展开文化溯源。在侨促会负责人及校友陪同下,成员们凝视泛黄侨批真迹,感受“批脚”穿越战火传递家书的艰辛;于西堤公园拍摄微党课视频,将侨胞“爱国爱乡、守信重义”的精神转化为鲜活思政素材。一纸银信承载的不仅是汇款数字,更是海外游子支援家国建设的赤子之心,为当代金融服务乡村振兴提供深刻启示。

调研团与侨促会负责人在潮汕历史文化博览中心

调研团与侨促会负责人进行交流

04.

征程再启

红色金融探索向纵深推进

汕头首站调研通过“历史-现实-文化”三维探索,初步构建起侨批金融研究框架。目前,“红色金融调研团”已转赴梅州蕉岭,深入革命老区挖掘苏维埃政权金融实践;接下来,将继续奔赴汕尾海陆丰根据地,追溯早期农民银行历史脉络。

图文:谭璟妍

编辑:覃诏莲 敬子琪

初审:屈凡恺

复审:张浩 张璇

终审:徐昶斌